الشرعية المذبوحة: من بيعة النسب إلى مركزية الثورة

تأليف شرارة رضا

تنبيه وملاحظة: هذا الكتاب لا يزال في طور الكتابة والمراجعة. يُرجى من القرّاء والباحثين والمختصين تقديم النقد البنّاء والملاحظات العلمية لإثراء العمل وتصحيح أي سهو أو نقص قبل إصدار النسخة النهائية.

المقدمة المنهجية

يدرس هذا العمل أزمة الشرعية السياسية في التاريخ الجزائري والمغاربي من زاوية المفاهيم المؤسِّسة للسلطة: الشورى بوصفها قاعدة قرآنية للتفويض والمساءلة، والقرابة/النسب بوصفها دعوى تبريرية للسيطرة السياسية حين تُستَخدم بديلاً عن الكفاءة والإجماع.

ينطلق الكتاب من فرضية رئيسة: أنّ مسارنا التاريخي لو التزم بالشورى المؤسسية لَتجنّب كثيرًا من الدم والانقسام. ومن هنا تُقرأ النماذج التالية قراءةً نقدية غير شخصانية: الأمير عبد القادر، مؤتمر الصومام، مأساة مصالي حاج، ثم الإطار المغاربي الأوسع (الأشراف، الإدريسيون، الفاطميون، المرابطون، الموحدون، خطاب “المهدي”). لا يُراد بهذه القراءة الطعن في النيات، بل تفكيك الميكانيزمات التي عطّلت الإجماع الوطني والاتحاد.

يعتمد الكتاب على منهج تحليلي مركّب: تاريخي-مقاصدي-فقهي. تاريخيًّا، بتتبّع الوقائع وسلاسل القرارات؛ مقاصديًّا، بوزن الأثر على وحدة الأمة وعدالتها؛ وفقهيًّا، بتحديد حدود الشرع في الدماء والبيعة.

الفصل الأول: بيعة النسب وبداية الانقسام

1. الفراغ السياسي بعد 1830

مع سقوط الحكم العثماني الفعلي في الجزائر سنة 1830، عمّ فراغ في مركز القرار. مثّل باي قسنطينة آخر تجليات الشرعية الإدارية، بينما تشكّلت في الغرب الجزائري نواة قيادة جديدة حول شاب عُرِف بعلمه ونسَبه الشريف، هو الأمير عبد القادر. تحرّك المجتمع في بيئة قبلية/زهدية تبحث عن “إمام” يلمّ الشتات.

2. البيعة على أساس القرابة لا الشورى

تمت مبايعة الأمير تحت شجرة في سهل غريس سنة 1832، مرجعيةُ التفويض فيها النسبُ النبوي والمكانة الروحية، لا مجلس شورى جامع يضمّ ممثلي الجهات والقبائل والعلماء والمجاهدين. بهذا، نشأت الشرعية من القرابة قبل أن تتأسّس على المؤسسة، وهو ما يجعلها هشّة أمام مطالب التمثيل وتوازن السلطات.

3. غياب التنسيق مع باي قسنطينة

لم يُسجّل التاريخ تنسيقًا فعليًا بين الأمير وباي قسنطينة، فكانت الجزائر منذ اللحظة الأولى أمام شرعيتين متوازيتين: شرعية الدولة السابقة وشرعية البيعة الجديدة. أدّى ذلك إلى تضارب في مركز القرار وازدواجية القيادة، مما سهّل على العدو الخارجي إدارة التناقضات.

4. أثر ذلك على وحدة المقاومة

لم تُقبل البيعة فورًا في كل الجهات. تأخرت قبائل، وامتنع آخرون، واشترط بعضهم ضمانات. ما كان ممكنًا أن يتحوّل إلى عقد اجتماعي جامع تحوّل عمليًا إلى تفويض شخصي واسع، فبدأت مسألة الشرعية على قاعدة سؤال: هل النسبُ مصدرُ الحكم أم الشورى؟

الفصل الثاني: رفض البيعة والعقاب السياسي وحدود الشرع

1. أدوات الإكراه في ظروف الحرب

وثّقت روايات متعددة أن الأمير واجه رفض بعض الزعامات المحلية بوسائل قسرية: حصار مناطق، مصادرة، نفي، وفي حالات محددة عقوبات جسيمة بحق قادة اتُّهموا بالخيانة أو التعاون مع الفرنسيين. تتفاوت الروايات في تفسير الأسباب، لكنها تتفق على وجود قوة قسرية لفرض الطاعة.

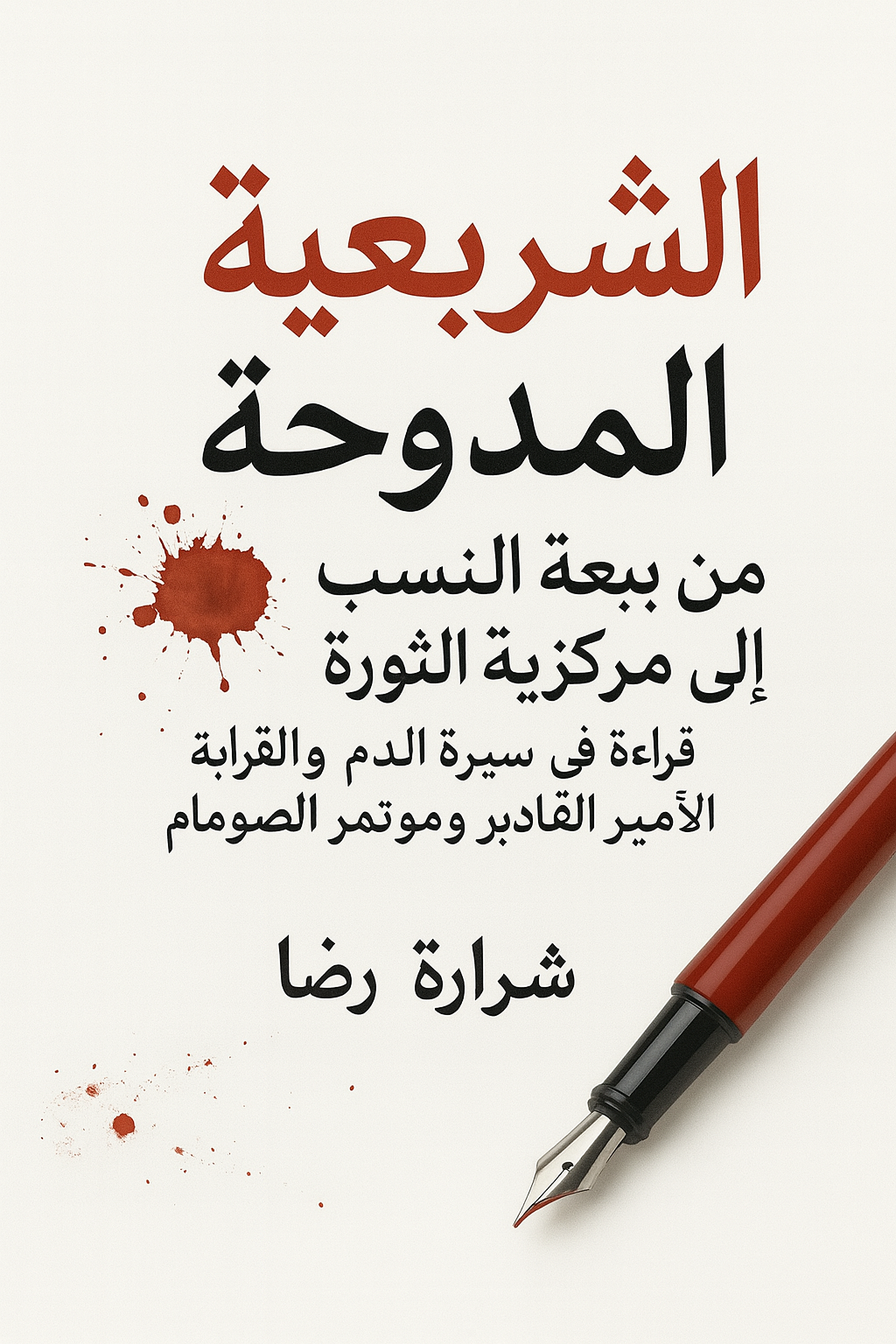

2. ميزان الشريعة: متى يحل الدم؟

الشريعة جعلت دم المسلم مصونًا، ولا يُستباح إلا في ثلاث قضايا محدّدة بشروط صارمة:

- الردة المثبتة قضائيًا ببيّنات لا شبهة فيها.

- الزنى المُحصَّن ببيّنة القطع وشروطها المتعذّرة غالبًا.

- القصاص في القتل العمد بعد ثبوت الجريمة وتكامل الشروط.

أما الامتناع السياسي عن البيعة أو الخروج اعتراضًا على شرعية غير شوروية، فليس من موجبات سفك الدم. وبالتالي، فإن تسييس الدين لتحويل الخصومة السياسية إلى “ردة” أو “بغي مبيح” للقتل خطأٌ منهجيّ يفتح أبواب الفتنة ويُغلق أبواب الشورى.

3. القياس على الفتنة الكبرى

جرى في الخطاب التقليدي تبرير القمع السياسي بقياسات على قتال علي رضي الله عنه للخارجين عليه. غير أن ذاك القياس يتجاهل اختلاف السياقات ومقاصد الشريعة: فالحسم في الدماء لا يكون بالاستدعاءات التاريخية، بل بإجراءات قضائية عادلة ومجلس شورى حقيقي. وإلا تحول التاريخ إلى ذريعة دائمة لسفك الدم.

حين تُساوى “الطاعة لشخص” بـ “الدين”، يصبح الخلاف السياسي كفرًا، ويُستباح الدم باسم الحق. هذا هو جذر الفتنة في كل عصر.

الفصل الثالث: الرحلات والتأثيرات الفكرية على مشروع الأمير

1. التصوف والإمامة الروحية

تشكّل وعي الأمير في بيئة زهدية/صوفية (قادري/شاذلي)، فترسّخت لديه صورة “الإمام المربّي” الذي يجمع الدرس الروحي بالقرار السياسي. منح ذلك مشروعه “قداسة” محفّزة، لكنه حمل خطرًا: انتقال الهالة الروحية إلى سلطة دنيوية أقل خضوعًا للنقد.

2. نماذج الشرق

اطّلع الأمير على تجارب إصلاحية في المشرق (نُظم محمد علي، إصلاحات عثمانية)، فازدادت قناعته بضرورة الدولة المركزية المنظّمة (قضاء، ولاة، عُملة، إدارة). هذا التأثّر منح المشروع قدرة على البناء المؤسسي، لكنه عمّق مركزية القرار.

3. غياب الربط الرسمي بالخلافة

لم يُسجّل أن الأمير قدّم بيعة رسمية للسلطان العثماني أو طلب نصرة باسمه، ما جعل مشروعه محليًا في نظر الباب العالي، فغاب الدعم العسكري والسياسي الحاسم. هنا يظهر أثر المزاوجة الصعبة بين الشرعية الروحية والشرعية الدولية.

الفصل الرابع: العلاقة مع العثمانيين وبايات تونس

كان بايات تونس وجزء من الإدارة العثمانية متحفظين على الانخراط المباشر في نصرة مشروع لم يُضبط ضمن منظومة الخلافة. قُدّم دعم محدود/إنساني أحيانًا، لكن لم يتبلور تحالف عسكري صريح، فبقيت المقاومة وحيدة أمام آلة استعمارية صناعية متفوقة.

تُظهر هذه الحلقة ضرورة الشرعية الجامعة العابرة للحدود في زمن الاستعمار، وأن المشروعية الروحية وحدها لا تكفي دون ربط مؤسسي وتحالفات واضحة.

الفصل الخامس: خلاف الأمير مع سلطان المغرب والشرعية الشريفة

1. شرعيتان تتنازعان النسب

حين لجأ الأمير إلى المغرب، التقى مشروعٌ “شريفٌ” بملكٍ “شريف”. دعم أحد الأشراف لآخر ينسف فلسفة الملك الشريف التي قامت عليها الدولة العلوية؛ لذلك غلب هاجسُ الشرعية على مقتضى النصرة. ومع ضغط فرنسا (إيسلي 1844) والدبلوماسية، اتُّخذ القرار باعتقال الأمير وتسليمه، ليُغلق باب التحالف.

2. استقلال الشرعية المغربية عن العثمانيين

لم تنضم المملكة العلوية إلى الخلافة العثمانية؛ شرعيتها كانت مستقلة بنسبها. هذا الاستقلال أبقى المغرب خارج منظومة “النصرة العثمانية” وقيّد خياراته تجاه الجزائر. وهكذا التقت ثلاث دوائر: نسب شريف في المغرب، ونسب شريف عند الأمير، وخلافة لا تربطهما مؤسسيًا—فتبدّد الرجاء في وحدة سياسية قائمة على الشورى.

الفصل السادس: التاريخ المغاربي الأعمق — من الأمويين إلى الموحدين

1. التحالف مع العباسيين ضد الأندلس

مثّلت الأندلس الامتداد الأموي، بينما خرجت جهات مغاربية عن طاعتها وتحالفت مع العباسيين الذين رفعوا شعار “الرضا من آل البيت” للوصول إلى الحكم ثم نكّلوا بآل البيت أنفسهم. في هذا المناخ، ظهر الإدريسيون والفاطميون بدعوى النسب والشرف.

2. إدريسية وفاطمية: الشرعية بالقرابة

قامت دول على أساس القرابة النبوية أو دعوى “المهدي”، فاستبدلت الشورى بقداسة النسب. وفي مواجهتها ظهرت دول إصلاحية/عقائدية (المرابطون) ثم حركات مهَدَوية أوسع (الموحدون على يد ابن تومرت).

3. من المرابطين إلى الموحدين: العقيدة بدل السياسة

تحوّل الخلاف السياسي إلى صدام عقدي، وتحوّل التجديد إلى عصمة، فصارت الدولة إمامةً مطلقة لا تُسائل. كانت النتيجة دورات متتالية من العنف والتفكك لأن النسب والمهدي أُعطِيا مكان الشورى والعدل.

الفصل السابع: مؤتمر الصومام وإعادة المركزية

1. من الشورى إلى البيروقراطية المغلقة

انطلقت ثورة نوفمبر بروح جماعية. لكن مؤتمر الصومام (1956) انعقد بتمثيل ناقص (غياب الولاية الأولى/الخارج) وأنتج قرارات مركزية: أولوية الداخل على الخارج، أسبقية السياسي على العسكري، سلطة لجنة عليا. أعاد ذلك المركزية مكان الشورى الفعلية.

2. أثره على ما بعد الاستقلال

ألِفت الثورة سلطة القرار الفوقي، فانتقل الإرث إلى صراع الحكومة المؤقتة/جيش الحدود، وتكريس منطق “الشرعية المغلقة” باسم الثورة. إنها دورة أخرى تفضّل الاحتكار على المشاركة.

الفصل الثامن: مأساة مصالي حاج وصراع الشرعية الوطنية

1. أبٌ مؤسِّس خارج الصورة

مصالي حاج، مُؤسِّس حزب الشعب والمنظمة الخاصة، هو الأب الروحي للحركة الوطنية. لكن بعد انطلاق الثورة، أُقصي ووصِم، مع أن مفجّري نوفمبر تخرّجوا من مدرسته التنظيمية. سُدَّت منافذ الوساطة (رغم محاولات عبر تونس)، وتعرّض أنصاره للتضييق والاعتقال.

2. استنساخ منطق الشرعية المغلقة

أعادت الثورة إنتاج المعادلة نفسها: من ليس ضمن “الشرعية الجديدة” يُجرَّد من المشروعية. إنها النسخة الحديثة من “الشرف” ولكن بعبارة “شرعية الثورة”، والنتيجة واحدة: إقصاء الداخل، وشرخ الذاكرة الوطنية.

الخاتمة الجامعة: من دم عثمان إلى دماء الجزائر

تبدأ القصة من قتل عثمان رضي الله عنه حين قُدِّم الهوى على الشورى، ثم الجمل وصفّين والنهروان، حيث صار الخلاف السياسي ذريعة للدم. وتستأنف القصة في الجزائر حين تُحوَّل البيعة إلى قداسة، ويصبح رفضها مبيحًا للعقاب، ثم تُستعاد في مؤتمر الصومام بصيغة بيروقراطية مغلقة، وتتكرّر في مأساة مصالي حاج.

القرآن وضع معيارًا قاطعًا للشرعية: الشورى والعدل. {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}. أما الشرعية بالقرابة أو بالمركزية الثورية فهي تسدّ باب المشاركة وتفتح باب الفتنة. وكل دمٍ سهلٍ باسم “الحق” يرتدّ على الأمة تمزّقًا طويلًا.

الشرف الذي يمنع المشاورة ليس شرفًا؛ والدين الذي يبرّر الدم باسم الطاعة سلاحٌ سياسيّ لا علاقة له بمقاصد الوحي. لا خلاص إلا بمؤسساتٍ تُحاسِب وتَعدل، واتحادٍ يقوم على الكفاءة لا القرابة.

إشارة مراجع وإحالات قراءة: يُستحسن الرجوع إلى السير الحديثة للأمير عبد القادر، دراسات مؤتمر الصومام ووثائقه، مؤلفات في تاريخ الحركة الوطنية (مصالي حاج والحزب/المنظمة الخاصة)، وإلى المدونات التاريخية للمغرب الكبير (الإدريسيون، الفاطميون، المرابطون، الموحدون) مع قراءات فقهية في باب الدماء والبيعة والشورى.

- دراسات عن بيعة الأمير وبنية دولته وإدارته.

- مراجع مؤتمر الصومام ومحاضر قراراته وتحليلات ما بعده.

- أعمال محمد حربي وغيرِه في جذور الحركة الوطنية وصراعاتها.

- مصادر فقهية: “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث” وشروحها، وبحوث في فقه الشورى.

- مصادر مغاربية عن الإدريسيين والفاطميين والمرابطين والموحدين وخطاب “المهدي”.

ملحوظة توثيقية

إن كنت تنقل من هذا المقال: انقل المقطع مع سياقه، واذكر المصدر الذي نُحاكمه هنا. اختصار الفكرة هو أسرع طريق لتحريفها.

التعليقات

حوارٌ محترم، في صلب الموضوع. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.